※本記事にはプロモーションが含まれています。

日本の小学生教育の特徴とは?

日本の小学校教育は、「知・徳・体」のバランスを重視していることが大きな特徴です。単に学力を身につけるだけでなく、社会で生きるための基礎的な力や、人としての豊かな心を育むことを目的としています。学習指導要領に基づき、全国の小学校で統一された内容が教えられており、義務教育の第一段階として大切な位置を占めています。

また、日本の教育では集団生活を通じて協調性を学ぶことも重視されます。教室での共同学習や、掃除・給食当番・班活動などを通じて「自分の役割を果たす力」を自然に身につけることができるよう設計されています。

小学校で学ぶ主要教科

日本の小学校では、主に以下の教科を中心に学習が行われます。

- 国語

- 算数

- 理科

- 社会

- 英語(外国語)

- 音楽

- 図工

- 体育

- 道徳

このうち、国語や算数といった基礎学力の育成を重視しながらも、芸術や体育といった感性・体力を育てる授業も充実しています。2020年度からは英語が正式教科となり、グローバル社会を見据えた教育も進められています。

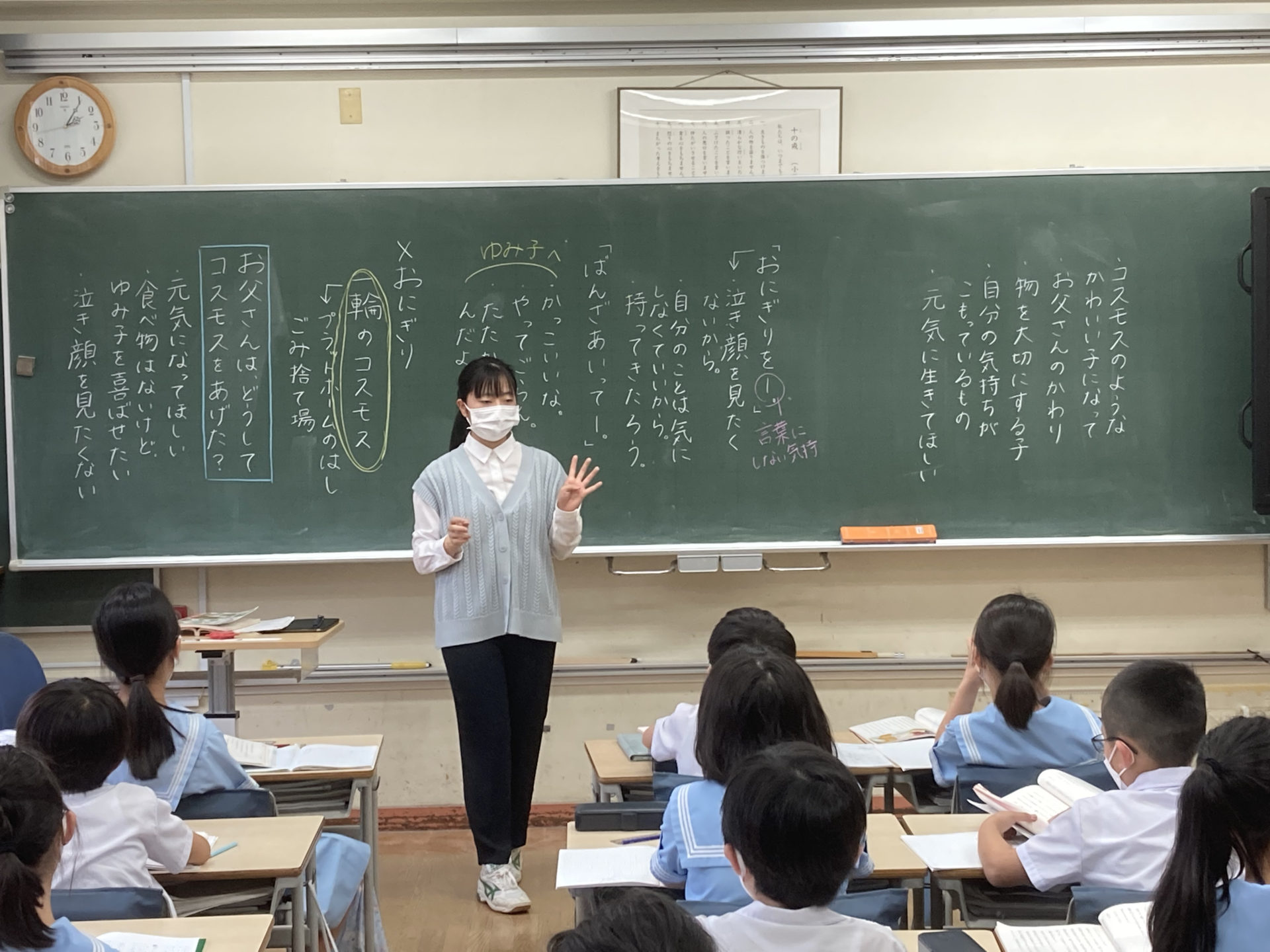

道徳教育の意義

近年特に注目されているのが「道徳教育」です。かつては「道徳の時間」として扱われていましたが、2018年度からは「特別の教科 道徳」として評価の対象になりました。内容は、思いやり・正義感・友情・家族愛・社会貢献など、多岐にわたります。

道徳の授業では正解を教えるのではなく、児童一人ひとりが自分の考えを持ち、他者と意見を交わしながら「よりよく生きる力」を養うことを目的としています。これにより、知識だけでなく心の成長を促す教育が行われているのです。

学習指導要領と新しい教育の方向性

日本の教育は文部科学省が定める「学習指導要領」によって全国的に統一されています。これは10年に一度見直され、時代に合わせて内容が更新されます。現在の学習指導要領では、これまでの「知識重視」から「思考力・判断力・表現力」を育む方向にシフトしています。

たとえば、単に知識を暗記するのではなく、実際の生活や社会の課題にどう活かすかを考える「アクティブラーニング(主体的・対話的で深い学び)」が推奨されています。これにより、子どもたちは自ら考え、仲間と協力しながら課題を解決する力を養っていきます。

ICT教育の推進

近年の大きな変化として、「GIGAスクール構想」に基づくICT教育の導入があります。全国の小中学生に1人1台のタブレット端末が配布され、授業や家庭学習でデジタル機器を活用することが一般的になりました。

これにより、動画教材やオンライン授業、AIドリルなど、個々のペースに合わせた学習が可能になっています。従来の黒板とノートの授業に加え、デジタルツールを活用した「自分で学ぶ力」を育てる教育が進んでいます。

学力格差と教育の課題

一方で、ICT教育の導入や学習内容の高度化によって、地域や家庭環境による学力格差が広がっているという指摘もあります。特に、家庭での学習支援やデジタル機器の扱いに差が出やすい点は課題の一つです。

文部科学省や自治体は、補習や放課後学習支援の充実、家庭との連携強化を進めており、すべての子どもが平等に学べる環境を目指しています。

小学生の学校生活と心の成長

日本の小学校教育は、勉強だけでなく「生活の中で学ぶこと」も重視しています。授業以外の活動を通して、社会性や協調性、責任感を育てる仕組みが整っています。掃除や給食、クラブ活動、委員会など、日々の学校生活の中で「自分の役割を果たすこと」「仲間と協力すること」を学んでいきます。

このような日常的な活動は、子どもたちの人格形成に深く関わっています。小学生時代は、社会生活の基礎を身につける大切な時期。先生や友達、地域の人々との関わりの中で、思いやりやルールの大切さを体験的に学んでいきます。

給食と掃除に見る「日本独自の教育文化」

日本の小学校教育の特徴として、給食と掃除の時間が挙げられます。これらは単なる「食事」や「清掃」ではなく、教育の一環として位置づけられています。

給食は、子どもたちが栄養バランスの取れた食事を通して「食育」を学ぶ機会です。配膳や片付けを自分たちで行うことで、感謝の心や協働の大切さを自然と身につけます。また、地域の特産物を取り入れたメニューや、食材の産地を学ぶ授業も行われています。

掃除の時間も同様に、学校を自分たちの手で清潔に保つという文化が根付いています。海外では清掃員が行うのが一般的ですが、日本では児童自身が教室や廊下を掃除することで、責任感や公共心を育んでいます。

クラブ活動・委員会活動で育つリーダーシップ

高学年になると、クラブ活動や委員会活動が始まります。スポーツ、音楽、科学など、興味のある分野を選び、自主的に活動する中で仲間との協力や問題解決力を養います。

また、委員会では放送、図書、美化など、学校運営に関わる役割を担うことになります。自分の意見を伝えたり、リーダーとしてチームをまとめたりする経験は、将来社会で必要とされる力の基礎となります。

いじめ対策と心のケア

子どもたちが安心して学べる環境を守るために、学校ではいじめ防止と心のケアが重要視されています。文部科学省は「いじめ防止対策推進法」を制定し、各学校にいじめ防止基本方針の策定を義務づけました。

教師だけでなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが配置されるなど、専門的な支援体制も整いつつあります。子どもたちが悩みを抱えたときに、安心して相談できる場を作ることが教育現場の重要な使命となっています。

また、クラス全体で「互いを認め合う」文化を育むことも重視されています。ディスカッションや道徳の授業、グループワークなどを通じて、自分と他人を尊重する心が育まれます。

学校と家庭の連携の重要性

小学生の教育において、家庭との連携は欠かせません。授業参観や保護者会、家庭学習ノートなどを通じて、学校と保護者が情報を共有し、協力して子どもの成長を支えます。

家庭での声かけや生活習慣のサポートは、学力だけでなく、子どもの心の安定にもつながります。学校で学んだことを家庭で振り返り、褒めたり励ましたりすることで、学びに対するモチベーションが高まります。

特別支援教育の取り組み

多様な子どもたちが共に学べるよう、特別支援教育も拡充しています。発達障害や学習困難を抱える児童に対しては、個別の支援計画を作成し、少人数指導や特別支援学級での学習が行われています。

また、インクルーシブ教育(共生教育)の考え方に基づき、通常の学級でも支援員や専門スタッフがサポートに入るケースが増えています。これにより、すべての子どもが自分の力を発揮しながら学べる環境づくりが進んでいます。

これからの小学生教育の未来と課題

日本の小学校教育は、長年にわたり高い水準を保ち続けていますが、時代の変化とともに新たな課題も生まれています。特に、テクノロジーの進化や社会の多様化が進む中で、教育現場には「新しい学びの形」が求められています。ここでは、未来の小学生教育の方向性と、その課題について考えてみましょう。

ICT教育の拡大とその影響

文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、全国の小学生に1人1台のタブレット端末が配布され、デジタル教材を使った授業が広がっています。これにより、動画やクイズ、シミュレーションを活用した「体験型の学び」が可能となり、子どもたちの理解度や興味が高まっています。

しかしその一方で、情報リテラシーの教育やネットモラルの指導も欠かせません。情報過多の時代において、正しい情報を選び取る力や、デジタル依存を防ぐバランス感覚を育むことが重要になっています。

英語教育の早期化と国際感覚の育成

2020年度から、小学校高学年での英語教育が必修化されました。さらに中学年でも「外国語活動」が導入され、英語に親しむ機会が増えています。授業では、英会話やゲームを通して、外国の文化や考え方に触れることが目的とされています。

グローバル化が進む現代では、単に英語を話せるようになるだけでなく、異なる文化を理解し、尊重する姿勢が求められます。国際理解教育を通じて、多様な価値観を受け入れられる「地球市民」としての意識を育てることが、これからの教育の大きなテーマです。

探究型学習と自主性の育成

従来の「教科書中心の詰め込み型」から、「自分で考え、調べ、表現する」探究型学習へとシフトしています。たとえば総合的な学習の時間では、地域の課題を調査したり、自分たちでテーマを決めて研究発表を行ったりします。

このような学びを通じて、子どもたちは問題解決力や発想力を伸ばします。教師は「教える存在」から「学びを支援するファシリテーター」へと役割が変化しており、子ども自身が主体的に学ぶ力を育てる教育が重視されています。

少子化と教育の地域格差

少子化の影響で、地方では小規模校や複式学級が増えています。地域によっては学校の統廃合が進み、子どもたちが通学に長時間を要するケースもあります。一方で、小規模校ならではの「家族のような学びの場」を活かした教育も注目されています。

また、都市部と地方ではICT環境や教員の人数などに差があり、教育格差が課題となっています。これを是正するためには、国や自治体が一体となって環境整備を進めることが求められています。

家庭・地域・学校の連携の深化

未来の教育においては、学校だけでなく家庭や地域社会との連携がますます重要になります。地域の人々が授業に協力したり、保護者がボランティアとして学校活動に参加したりと、教育の輪が広がっています。

また、子どもたちが地域行事やボランティア活動に参加することで、「社会の一員として生きる力」を学ぶことができます。教育とは、学校の中だけで完結するものではなく、地域全体で子どもを育てる「共育(きょういく)」の時代に向かっています。

まとめ:これからの小学生教育が目指すもの

日本の小学生教育は、学力だけでなく「人としての成長」を重んじてきました。今後は、ICTや国際化といった新しい要素を取り入れつつも、その根底にある「思いやり」「協働」「学ぶ喜び」といった価値を守ることが大切です。

変化の激しい社会の中で生きる子どもたちに求められるのは、「自ら考え、行動し、他者と共によりよい社会をつくる力」です。日本の教育がその力を育むものであり続けるよう、学校・家庭・地域が協力して子どもたちの未来を支えていくことが期待されています。

日本の小学生教育は、時代に合わせて常に進化し続けています。子どもたち一人ひとりが輝けるように、社会全体で支え合う教育環境づくりが、これからの日本の大きな使命といえるでしょう。